Notre alerte de

2014 à la direction

Dès le début de la

réflexion nationale sur les vigilances sanitaires, j’ai éclairé notre

direction. En effet, le 19 juin 2014, j’écrivais :

« (…)

Cette coordination devrait se construire dans le sens

suivant : de la base vers le sommet. De l’échelon local et territorial en

remontant vers la strate régionale puis le niveau national…

L’expérience acquise à proximité directe du sujet

devrait servir de fil conducteur à la construction du dispositif.

La documentation d’un cas signalé ne peut se faire de

façon sérieuse, exhaustive et efficiente qu’au niveau local, à proximité directe

du dossier et des praticiens en charge de ce dernier. La qualité des

informations recueillies et transmises en dépend. Et cette qualité de l’information

-remontée – conditionne directement celle de l’analyse, des conclusions et des

décisions.

Cette remarque appelle à s’interroger également sur la

qualité des informations qui sont envoyées directement par le patient lui-même.

Ce dernier n’étant pas nécessairement un expert du domaine. L’accompagnement du

patient est donc une question qui mériterait d’être soulevée.

(…)

Le signalement invite à organiser aussi les modalités

qui permettent de garantir la sécurité, la confidentialité et l’anonymisation

des données requises par le secret médical durant toutes les étapes du

dispositif des vigilances sanitaires.

(…) »

Réponse à notre

message de 2014 envoyé au Ministère de la Santé

Le 1er juillet

2014, je reçois une réponse m’indiquant : « Nous avons bien reçu votre message. Il a été transmis à Madame la Ministre. »

Puis, plus rien.

Découverte fortuite

d’un portail de signalement qui aurait coûté deux millions d’euros

Finalement, le

ministère de la santé, lui, adopte une démarche inverse. J’ai appris, par hasard, l’existence d’une nouvelle plateforme

sensée recueillir les signalements des effets indésirables présumés d’origine

médicamenteuse.

Une plateforme

inutile, nuisible et coûteuse : vers une dilution, une noyade, des signaux

importants

Désormais, n’importe

qui peut déclarer un effet indésirable en l’imputant à tel ou tel médicament.

Il suffit qu’une

personne se connecte à Internet pour accéder à cette plateforme.

Prenons l’exemple d’un

décès qui survient dans un établissement de santé. Un membre de la famille peut

déclarer ce décès via cette plateforme sans même informer le médecin qui

suivait le patient décédé. La direction de l’établissement aussi ne sera pas

informée.

À cette étonnante

méthode s’ajoute le fait que, depuis peu et avant la mise en place de cette

plateforme, tout effet indésirable doit être déclaré. Alors qu’auparavant, l’obligation

réglementaire de signalement ne concernait que les effets indésirables graves

et/ou inattendus.

Le même effet

indésirable peut alors être déclaré par différents moyens et auprès de

plusieurs organes. Des doublons…

Cette orientation

prise ne peut que conduire à la dilution des signaux importants. Les cas graves et/ou inattendus peuvent être

noyés dans une masse d’informations transmises sans contrôle préalable.

La qualité de ces

données interroge.

Le secret

professionnel (médical) pourrait être malmené.

Une expérience menée

par des journalistes

« En deux clics, Le Figaro a d’ailleurs réalisé trois fausses déclarations. Penelope

Prisma (nom fictif) âgée de 22 ans a ainsi utilisé un gel douche à l’abricot

causant des démangeaisons, a mal été prise en charge à l’hôpital (sans même

préciser lequel), et enfin, s’est vue saigner du nez après avoir pris de la Thalidomide,

une vieille molécule utilisée dans les années 1950-1960 comme anti-nauséeux,

responsable de malformations importantes et aujourd’hui réservée aux

prescriptions hospitalières. Sera-t-elle prise en compte ? En tout cas

elle encombre le système. »

« Les pharmacovigilants avaient prévenu : ce

sera une « usine à gaz »»

« Pour la modique somme de deux millions d’euros,

Marisol Touraine a créé… » cette plateforme.

« Le gouvernement de l’époque [2009-2011] avait un peu triché en matière de communication

pour dire que cette réglementation intervenait dans le cadre de l’après-Mediator »

« La plateforme permet également des déclarations

anonymes »

« La base nationale de pharmacovigilance va ainsi être

polluée »

« On appauvrit le sytème déjà existant en créant

un outil qui ne servira à rien à part générer des faux bruits concernant des

effets indésirables qui n’en seraient pas »

À lire absolument

(tout l’article).

Conclusion

D’une incontestable

sous-notification des effets indésirables graves et/ou inattendus, la

pharmacovigilance semble être entraînée vers la voie d’une sur-notification de

tout effet indésirable par n’importe qui.

Dans le même temps,

certains se plaignent d’un manque de moyens en pharmacovigilance.

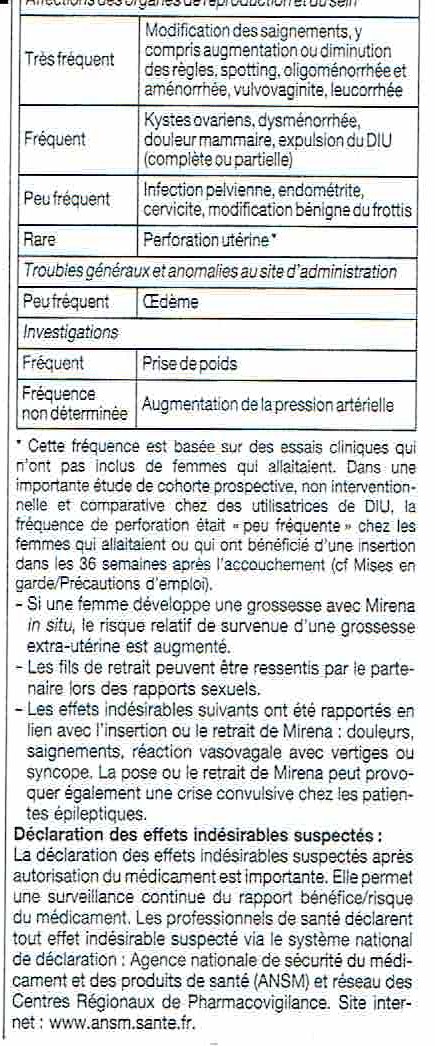

Une déclaration de

pharmacovigilance ne se limite pas à un simple signalement administratif. Elle

nécessite la transmission d’un dossier bien documenté et médicalement validé.

Cela contribue à la qualité et à la puissance des études notamment

épidémiologiques qui pourraient être effectuées ultérieurement. Parfois,

plusieurs mois sont nécessaires pour pouvoir documenter valablement un dossier.

Par ces motifs non

exhaustifs, l’arrêt de cette plateforme, notamment, me semble être une action

envisageable et dans les meilleurs délais.